「神経を取るってどういうこと?」──“もう終わり”じゃなく、そこから始まる歯の人生。

「神経を取る治療になりますね」と言われて、

「えっ、それってもうダメってことですか?」と不安な表情をされる患者さんはとても多いです。

神経を取る──それは歯にとって大きな出来事です。

でもそれは、「歯の寿命が終わった」という意味ではなく、

“その歯を残すための最後の選択”であり、“新たな管理のスタート”でもあります。

今回は、神経を取る治療の意味と、治療後に気をつけていくべきことをお伝えします。

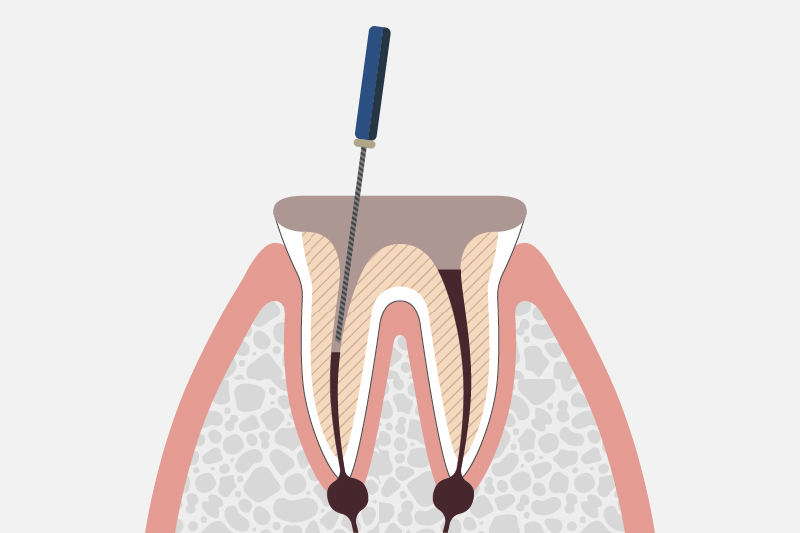

■そもそも「神経を取る」とは?

神経を取る(=抜髄)とは、歯の内部にある神経と血管の通り道(歯髄)を除去する治療です。

通常は、

- 虫歯が深くまで進行してしまった

- 強い痛みが出てしまっている

- 神経が炎症・感染を起こしている

といった状態に対して行います。

神経を取ると痛みはなくなりますが、歯としては「生きている状態」から「構造物として残った状態」に変わるということになります。

■神経を取った歯に起こる変化

神経を取った歯には、いくつかの変化があります。

◎【1】“栄養”が届かなくなる

神経と血管がなくなることで、歯が乾燥し、もろくなりやすくなります。

つまり、割れやすく・欠けやすくなるというリスクが増すのです。

◎【2】“感覚”がなくなる

熱い・冷たいなどの感覚がなくなるため、異変に気づきにくくなります。

「虫歯が進行しても痛みがない」「トラブルが起きても気づかない」ことも。

◎【3】再発リスクがゼロではない

神経を取った歯でも、根の先に細菌が再感染したり、二次虫歯になったりする可能性があります。

“もう虫歯にならない歯”ではないという点が重要です。

■なぜ「残せるなら残したい」と言われるのか?

実は、神経がある健康な歯の方が圧倒的に長持ちします。

だからこそ、歯科医師は「できれば神経を残したい」と考えるわけですが、

それでも痛みや炎症の程度によっては、取らざるを得ないこともあるのです。

そして、神経を取った歯でも、適切に治療・補強し、メンテナンスを続ければ、何年も使っていくことは十分可能です。

■治療後こそ、丁寧に守っていくことが大事

神経を取った歯に対しては、治療後の管理がとても重要になります。

- 噛む力に耐えられるように、被せ物でしっかり補強する

- すき間から虫歯が再発しないように、精度の高い治療を受ける

- フロスや歯間ブラシで周囲のプラークを徹底的に除去する

- 定期検診でレントゲンチェックを行い、内部の変化を早期発見する

このように、治療後の「使い方」や「管理のしかた」が、その歯の寿命を大きく左右します。

■まとめ:「終わり」ではなく、「これからどう守るか」

神経を取るというのは、たしかに“重大な転機”です。

でもそれは、歯を残すために必要な選択であり、未来に向けた治療です。

- 神経を取っても、すぐに抜歯になるわけではありません

- きちんと補強・管理すれば、長く使っていける可能性があります

- 治療後こそ、定期検診とセルフケアが最重要です

大切なのは、「治療が終わったから安心」ではなく、

**「ここからどう守っていくか」**という意識に切り替えること。